管理職とは何?その定義や種類、求められるスキルをわかりやすく解説

20代の働き方研究所

20代の働き方研究所

管理職は企業の戦略を実行に移す重要な役割を担い、リーダーシップや問題解決力などのさまざまなスキルが求められます。さらに、チームのパフォーマンスを最大限に引き出すために、部下の成長を支援し、組織全体の成果に貢献する責任もあります。

スキルアップを考えているなら、管理職を目指すのも一つの選択肢です。

しかし、管理職の責任は重く、仕事量も増えるため、目指すべきか悩んでいる20代の社会人も多いのではないでしょうか。本記事では、管理職の役割や目指すメリットなどを解説します。

管理職とは

管理職とは組織や企業において、ほかの従業員や部門を指導・監督し、組織全体の目標達成に向けて、リーダーシップを発揮する役割がある職位を指します。

一般従業員と大きく異なる点は、業務を評価する立場にあることです。

管理職は部下の指導・育成、目標設定・達成、問題解決、意思決定、関係者との連携など、広範な業務を担当します。そのため、管理職には重い責任が伴います。

役員とは異なり、管理職は直接経営に関与せず、雇用関係があります。しかし、管理職の業務範囲や権限は企業や組織によって異なり、法律で明確に定義されているわけではありません。

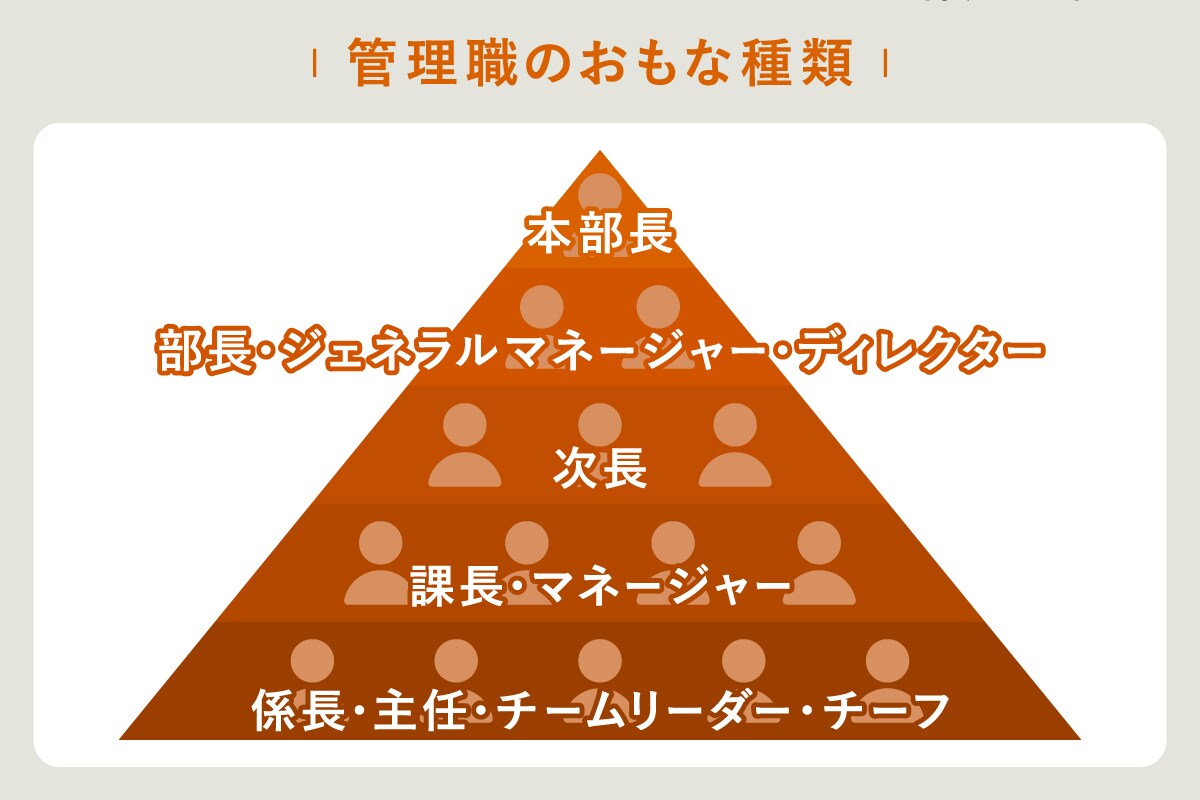

管理職のおもな種類

一口に管理職と言ってもさまざまな種類があります。一般的には、次に紹介する役職が管理職とみなされますが、どの役職を管理職とするかは企業によって異なります。また、呼び方や範囲は企業によって違うことがあります。

それぞれを詳しく見ていきましょう。

本部長

本部長は、企業や組織において複数の部門を統括する役職です。部長よりも上位に位置づけられており、最も経営層に近い立場にあるため、組織全体の戦略遂行に大きな影響力を持ちます。

本部長には、おもに次のような役割があります。

・戦略策定・実行

・部門統括

・経営層との連携

・人材育成

・部下の指導

・危機管理 など

本部長は組織全体の目標を達成するために、中長期的な視点で立案に関わります。所属する部門全体の業務を統括し、部門間の連携を促進することも役割の一つです。部下の能力開発を行い、組織全体の成長に貢献します。

部長・ジェネラルマネージャー・ディレクター

部長・ジェネラルマネージャー・ディレクターは、企業や組織において特定部門の最高責任者として全体の運営を統括する役職です。

組織運営に深く関わり、経営層との連携を図りながら部門の目標達成に貢献する役割があります。

部長・ジェネラルマネージャー・ディレクターのおもな役割は、次のとおりです。

・経営戦略の実行

・人材育成

・部下の指導

・業務改善

・経営層との連携

・外部との連携 など

部長・ジェネラルマネージャー・ディレクターは、組織全体の経営戦略を理解し、自部門の目標を設定し、達成に向けて部下を率いる必要があります。目標達成に向けて部下の能力を最大限に引き出し、組織全体の成長に貢献できる人材を育成するのも役割の一つです。

次長

次長は企業や組織において部長の補佐を行い、部門全体の戦略立案や実行をサポートする役職です。企業によっては、将来の部長候補として育成されるケースもあります。次長のおもな役割は、次のとおりです。

・部長の補佐

・部門の戦略立案

・戦略実行のサポート

・部下の指導

・人材育成

・プロジェクト管理

・部門間の連携 など

部長が出張や外出などで不在のときには、次長が代理を務め、部門の業務を統括します。部長が定めた方針に基づいて、具体的な業務計画を立案したり、実行したりするのも次長の役割です。

課長・マネージャー

課長・マネージャーは企業や組織において部署内の複数チームを統括し、部門全体の目標達成を目指す役職です。一般的には部長や次長に次ぐ役職で、係長や主任、チームリーダー、チーフ、従業員をまとめる役割があります。

課長・マネージャーのおもな役割は、次のとおりです。

・業務計画の立案・実行

・進捗管理

・予算管理

・顧客対応

・人材育成

・部下の指導

・部門間の連携

・問題解決 など

課長は、上司と部下の橋渡し役となる重要なポジションであるため、現場の状況を把握しつつ、組織全体の目標達成に貢献する責任があります。また、課全体のパフォーマンスを向上させるために、調整役としても重要な役割を担います。

係長・主任・チームリーダー・チーフ

係長・主任・チームリーダー・チーフは、企業や組織において基礎的な管理職です。次長や課長よりも下の階層に位置し、一般従業員よりも上の役職となります。

係長・主任・チームリーダー・チーフのおもな役割は、次のとおりです。

・業務遂行

・部下の指導

・人材育成

・問題解決 など

主任・チームリーダー・チーフは特定の業務のリーダーとして、チームメンバーの指導や進捗管理を行います。係内で発生する問題に対し、迅速かつ適切な判断を下し、解決に導く役割もあります。

管理職の役割

管理職の役割は、企業や組織の目標達成に向けてチームを効果的に導くことです。企業においては組織文化を部下に浸透させ、各部門の明確な目標設定を行うなど、その役割は多岐にわたります。

組織文化の醸成

管理職の役割の一つが組織文化の醸成です。

企業が目標を達成するには、組織文化の醸成が必要です。組織文化が醸成されていないと、企業全体の方向性がバラバラになり、目標達成が難しくなります。

全従業員が同じ価値観や目標を持つことで、組織への帰属意識が高まり、仕事に対する意欲も向上します。

したがって、管理職は企業の経営方針やビジョンをチームメンバーにしっかり伝え、それを浸透させる役割を担っています。

目標の設定

管理職には組織全体の目標を理解し、自部門で達成すべき目標を設定する役割があります。具体的には組織全体の大きな目標を部門単位の小さな目標に分解し、チームメンバーにわかりやすく伝えることです。

管理職が部門の目標を設定する役割を持つ理由は、組織全体の運営をスムーズにし、個々のメンバーの成長を促すためです。組織全体で同じ目標に向かって取り組むことで、バラつきを防ぎ、効率的な業務遂行が可能になります。

また、部門の目標達成に向けて、新たなスキルや知識を習得する機会を提供し、チームメンバーの成長を促します。管理職が目標を設定するのは、組織全体と個々のメンバーの双方にとって重要な役割です。

業務・労務の管理

自部門の目標達成に向けて、進捗管理をするのも管理職の役割の一つです。必要に応じて業務改善を図り、無駄を省くことで、組織全体の生産性の向上につながります。

また、人材や予算、時間などの資源を効果的に配分し、目標達成に向けて必要なリソースを確保するのも重要な業務です。さらに、チームメンバーの労働環境を整備し、働きやすさを向上させる必要もあります。

近年は長時間労働の是正や残業時間の削減など、働き方改革に積極的に取り組む企業が増えています。管理職は、労働基準法に従って労働時間や休憩時間を正確に把握し、適切な労務管理を行うことも重要な役割です。

部下の育成

管理職の役割の一つは、部下の育成です。部下を育成し、必要なスキルを身に付けさせます。また、必要に応じて、チームメンバーに社内研修や外部研修の受講、資格取得を促します。

部下の能力向上は、組織全体の成長に直結します。多くの部下の育成に成功すれば、新たなアイディアやスキルが組織にもたらされ、イノベーションの促進も期待できるでしょう。

近年は転職が珍しくなくなっており、定着率の低下を課題に抱える企業も少なくありません。管理職が部下の成長をサポートし、キャリアパスを示すことでチームメンバーのモチベーションがアップすれば、定着率の向上につながります。

管理職を目指すメリット

近年は責任の重さや仕事量の増加などを理由に、管理職になりたくないと考える人も増えています。しかし、管理職を目指すことには、さまざまなメリットがあります。

年収アップが期待できる

管理職は、一般従業員よりも高い給与水準が設定されているケースがほとんどです。これは、責任の重さや意思決定に伴うリスクに対する報酬としての意味合いが強いためです。

厚生労働省の「令和4年賃金構造基本統計調査」によると、役職別の賃金は、係長級が369万円、課長級が486.9万円、部長級が586.2万円だったことがわかっています。

※出典元:厚生労働省「令和4年賃金構造基本統計調査 結果の概要」

多くの企業では、管理職に対して業績に応じたボーナスやインセンティブを用意しており、業績次第では大幅な年収アップも期待できます。

仕事の幅が広がる

管理職を目指すメリットの一つは、仕事の幅が広がることです。

管理職になると通常業務に加え、部下の管理やチーム全体の目標達成、部門全体の運営といった業務をこなす必要があります。部門全体の運営だけでも、予算管理や人員配置、プロジェクト管理など業務の範囲は多岐にわたります。

また、管理職になると社内外の関係性にも変化があります。社外のクライアントやビジネスパートナーとの交渉・契約締結に携わる機会も増えるでしょう。これにより、外部との関係構築においても仕事の幅が広がります。

転職で有利に働く可能性がある

従来は、一つの企業で定年まで勤め上げるのが一般的でした。近年は働き方に対する価値観の多様化により、転職が珍しくなくなってきています。しかし、いざ転職しようとしても、スキルや経験がなければ成功しづらいのが現状です。

転職を有利に進めるには、管理職の経験が役立ちます。管理職の経験があれば、応募できる求人の幅が広がります。

また、管理職経験者には高年収や福利厚生の充実など、好待遇の求人が用意されているケースも少なくありません。即戦力となる管理職を求める企業も多く、高年収のハイクラス転職も期待できます。

管理職に求められるスキル

管理職には組織を効果的に運営し、チームを成功に導くための多様なスキルが求められます。将来的に管理職を目指すのであれば、求められるスキルを把握しておくことも大切です。

ヒューマンスキル

ヒューマンスキルとは、人との関係を円滑に進めるための能力です。具体的なヒューマンスキルは、次のとおりです。

・コミュニケーション能力

・共感力

・交渉力

・傾聴力 など

部下との円滑なコミュニケーションは、チーム全体の士気を高め、目標達成に不可欠です。部下の意見や感情に共感し、モチベーションを維持させることで、チーム全体のエンゲージメントを高められます。

また、社外のクライアントやビジネスパートナーとの交渉・契約締結の際には、交渉力がビジネスの成功を左右します。

このように管理職は部下との信頼関係を築き、チームをまとめ、組織全体を活性化させるためにヒューマンスキルが必要です。

テクニカルスキル

テクニカルスキルとは、専門的な知識や技術のことです。具体的なテクニカルスキルは、次のとおりです。

・プレゼンテーション能力

・マネジメント能力

・語学力 など

管理職がテクニカルスキルを持っていると、専門的な業務内容や技術的な課題を深く理解できるため、適切な判断・指示が可能になります。部下が直面する技術的な問題に対しても、的確に対応でき、チーム全体の生産性の向上につなげられるでしょう。

また、管理職には組織の方向を決定し、戦略的な判断を下す役割があります。テクニカルスキルは、データ分析や業務プロセスの最適化などに役立ち、戦略的な意思決定をサポートします。

コンセプチュアルスキル

コンセプチュアルスキルとは複雑な状況を分析し、全体像を把握した上で、将来を予測する能力のことです。具体的なコンセプチュアルスキルは、次のとおりです。

・戦略的思考力

・問題解決能力

・判断力 など

管理職には、長期的な視点で組織の目標達成に向けた戦略を立てる力が求められます。

部門内では、複雑な問題に直面することも少なくありません。管理職は問題を特定し、原因を分析した上で実行可能な解決策を提案・実行する能力も必要です。

また、管理職には目標達成に向けて、どのような状況でも迅速かつ適切に判断する役割があります。判断力は、部下の配置やプロジェクトの優先順位付け、必要なリソースの確保など、さまざまな状況で必要です。

管理職に向いている人の特徴

管理職に向いている人には、共通した特徴があります。これから管理職を目指す場合は、どのような人が向いているのかを把握しておくことも大切です。

管理職に向いている人の特徴は、次のとおりです。

・リーダーシップがある人

・コミュニケーション能力が高い人

・責任感が強い人

・柔軟性と適応力がある人 など

管理職は目標達成に向けてチームメンバーを導く必要があるため、リーダーシップがある人が向いています。一般従業員に比べ、さまざまな立場の人と接する機会が増えるため、コミュニケーション能力の高さも重要です。

メリットが大きい場合は管理職を目指してみよう

管理職とは組織や企業において、組織全体の目標達成に向けて、リーダーシップを発揮する役割がある職位です。メンバーの指導・育成を行いながら、戦略的な意思決定をサポートし、組織に貢献する役割があります。

管理職になると、年収アップやキャリアアップにつながる可能性もあります。責任は重く、仕事量が増えるものの、組織に貢献したい気持ちが強い場合は、管理職を目指すのも選択肢の一つです。

管理職の経験を積めば、ヒューマンスキルやテクニカルスキル、コンセプチュアルスキルを持っている人材と見なされ、転職に有利に働くことがあります。管理職を目指せる企業への転職を希望するなら、Re就活を利用してみましょう。

Re就活は、20代に特化した転職サイトです。管理職は40~50代が多いものの、20代の管理職が活躍している企業もあります。Re就活では管理職の求人も取り扱っているため、ぜひ登録してみてください。

Re就活とは?

Re就活は、20代・若手社会人専門の転職サイトです。若手人材を求めている企業の求人を多く取り扱っているため、社会人経験が浅い20代でも応募先を見つけやすいのが特徴です。Webセミナーや転職イベントだけでなく、転職ノウハウも充実しているため、初めての転職でも安心して利用できます。