「社会人2~3年目の人の給料はどれくらいなのだろう?」「もしかして私の年収って平均以下?」など、24歳であれば周りの年収が気になる人も多いでしょう。

24歳の平均年収は性別や最終学歴、業種によって異なります。年収アップを目指したいなら、将来性を見据えてより高い収入を期待できる会社へ転職するのも一つの手でしょう。

そこで本記事では、24歳の平均年収を性別や学歴、企業規模などの条件別に紹介します。また生活レベルの目安や年収アップを実現する方法なども解説します。

24歳のリアルな年収事情を把握し、今後のキャリアを考えたいとお考えの方は、ぜひ最後までご覧ください。

【この記事で分かること】

・24歳の平均年収は300万~324万円程度と推定できる。しかし、学歴や会社によって大きく異なる

・世帯構成により目指したい年収は異なるため、年収を含むライフプランを考えることが大切

・年収アップを目指すのであれば、現職での昇進だけでなく、転職エージェントを活用して条件の良い会社に転職するのもおすすめ

目次

24歳の平均年収は300万~324万円程度

24歳の平均手取りは?

24歳で目指したい年収と生活レベルの目安

24歳が年収アップを実現するには?

まとめ

24歳の平均年収は300万~324万円程度

24歳の年収に限定した公式データはないため、ここでは厚生労働省の「令和6年賃金構造基本統計調査」の結果から、平均年収を推定していきます。

同調査によると、20~24歳の大卒者の月別平均賃金は25万800円でした(※1)。また勤続年数1~2年目の月収平均賃金平均は27万1,800円でした(※2)。

調査結果から、24歳の平均的な月収は25万~27万円程度であることが分かります。上記で推定した月収を12で乗じた「300万~324万円程度」が24歳の平均年収と推定できます。

ただし、同じ24歳であっても、年収は性別や学歴、企業規模、業種により大きな差があります。どの程度の差があるのか、詳しく見ていきましょう。

※1参考:厚生労働省.「令和6年賃金構造基本統計調査の概況」.P9(2025-03-17)

※2 参考:厚生労働省.「令和6年賃金構造基本統計調査の概況」.P15(2025-03-17)

男女差は?

男女別の20~24歳の大学卒者の平均月収は以下の通りです(※)。

| 性別 |

月収 |

年収 |

| 大卒男性(20~24歳) |

25万1,500円 |

301万8,000円 |

| 大卒女性(20~24歳) |

25万200円 |

300万2,400円 |

比べると、若干ではあるものの男性の方が平均年収は高くなっています。性別により賃金に差が生じる背景には、男女で選ぶ職種や働き方が異なることが考えられます。

なお、日本は他の先進国と比べて、男女の賃金格差が大きい国です。現在は性差による賃金格差の解消に向けた取り組みが進んでおり、2022年7月8日には女性活躍推進法に関する制度改正が行われました。

改正により「常時雇用する労働者が301人以上の事業主」には「男女の賃金の差異」の公表が義務化されています。

※ 参考:厚生労働省.「令和6年賃金構造基本統計調査の概況」.P9(2025-03-17)

学歴による差は?

学歴別の20~24歳の平均年収は以下の通りです(※)。

| 最終学歴 |

月収 |

年収 |

| 高校卒 |

21万7,300円 |

260万7,600円 |

| 専門学校卒 |

23万1,000円 |

277万2,000円 |

| 高専・短大卒 |

23万400円 |

276万4,800円 |

| 大学卒 |

25万800円 |

300万9,600円 |

| 大学院卒 |

28万6,200円 |

343万4,400円 |

上記のように、学歴による年収差は存在します。しかし、これらの差は生涯にわたり続くわけではなく、努力により埋められる可能性もあります。最終学歴にかかわらず、経験を積みスキルを身に付けたり、必要な資格を取得したりすれば、年収アップは十分可能です。

例えば、IT業界ではスキルや成果を重視する実力主義の企業も多くあります。また公認会計士のように学歴に関係なく取得できる資格の中には、高収入を目指せる職業への道を開くものもあります。

※参考:厚生労働省.「令和6年賃金構造基本統計調査の概況」.P9(2025-03-17)

企業規模による差は?

企業規模別の20~24歳の平均年収は以下の通りです(※)。

| 企業規模 |

月収 |

年収 |

| 大企業(常用労働者1,000人以上) |

24万4,700円 |

293万6,400円 |

| 中企業(常用労働者100~999人) |

22万7,300円 |

272万7,600円 |

| 小企業(常用労働者10~99人) |

22万1,800円 |

266万1,600円 |

なお、企業規模別の年収では大卒者に絞ったデータがないため、全体的に年収は若干低くなっています。

企業規模により年収の格差はあるものの、20代前半であればそこまで大きな開きはありません。

しかし20代後半になると役職が付いたり、転勤や海外赴任を任されたりする人もでてきます。そのため年齢が上がったときの方が、企業規模による格差は広がりやすい傾向があります。

※ 参考:厚生労働省.「令和6年賃金構造基本統計調査の概況」.P10(2025-03-17)

産業による差は?

20~24歳の平均賃金は不動産業と物品賃貸業が高く、月収で25万9,600円、年収では311万5,200円です(※)。不動産業は営業職の場合、成果に応じてインセンティブを支給する会社が多い傾向にあります。努力次第で20代前半でも高収入を得られることが、平均賃金を押し上げている要因と考えられます。

同じく歩合制やインセンティブを採用している金融業や保険業、実力やスキルが評価される情報通信業も、20代であっても比較的賃金が高い傾向にあるようです。

一方、複合サービス事業は賃金が低く月収21万3,500円、年収では256万2,000円でした。郵便局や共同組合などが該当します。他に宿泊業、飲食サービス業なども賃金が低くなりやすい職業です(※)。

公益性の高い業界や利益率の低い業界では、従業員に支払う賃金も低くなりやすいです。

※ 参考:厚生労働省.「令和6年賃金構造基本統計調査の概況」.P11(2025-03-17)

24歳の平均手取りは?

「手取り」とは、支給された給与のうち、実際に自分の手元に入る金額のことです。これに対し、基本給や残業代などの各種手当を含めた総支給額のことを「額面」といいます。

会社員であれば、額面から所得税や住民税、社会保険料などが差し引かれ、残った金額を手取りとして受け取ります。一般的に手取りは、総支給金額(額面)の75~85%程度です。

例えば、24歳の平均年収で計算すると、年収は300万~324万円程度のため、225万~275万円程度が手取りとなります。

24歳で目指したい年収と生活レベルの目安

24歳では、どの程度の年収と生活レベルを目安にすればよいのでしょうか?ここからは、世帯構成ごとの24歳の年収・生活レベルの目安を解説します。

・独身1人暮らしの場合

・パートナーとの2人暮らしの場合

・結婚して子どもが1人いる場合

独身1人暮らしの場合

24歳で1人暮らしをしているのであれば、年収350万円以上、手取り月額では約23万円以上あると、比較的余裕を持った生活ができるといわれています。

例えば、東京で1人暮らしをするときの生活費の内訳は以下の通りです。

| 項目 |

支出(月額) |

| 家賃 |

8万円 |

| 水道光熱費 |

1.5万円 |

| 通信費 |

2万円 |

| 食費 |

4万円 |

| 交際費 |

2.5万円 |

| 雑費 |

2万円 |

| 合計 |

20万円 |

上記であれば、生活費に20万円を使ったとしても、残り3万円を自己投資や投資・貯蓄に回せる計算となります。

可能であれば、実家に住んで通勤した方がよりゆとりのある暮らしになります。実家であれば家賃や水道光熱費を1人暮らしよりも節約できるため、その分のお金を自由に利用できるでしょう。

パートナーとの2人暮らしの場合

パートナーと2人で暮らしているなら、世帯年収が500万円以上、手取りであれば32万円程度あると生活にゆとりが生まれます。

以下に例として、東京で2人暮らしをするときの生活費の内訳を紹介します。

| 項目 |

支出(月額) |

| 家賃 |

13万円 |

| 水道光熱費 |

2万円 |

| 通信費 |

2万円 |

| 食費 |

6万円 |

| 交際費 |

4万円 |

| 雑費 |

3万円 |

| 合計 |

30万円 |

これなら、月に2万円程度貯金ができます。

将来のお互いのライフイベントを考慮した貯蓄も必要でしょう。食費や交際費などを削減し貯蓄額を増やすなど、計画的なプランを考えてみましょう。

結婚して子どもが1人いる場合

結婚して子どもが1人いる3人家族であれば、世帯年収は600万円以上、手取りであれば約38万円程度あると理想的です。

東京で家族3人で暮らす場合の生活費の内訳例は以下の通りです。

| 項目 |

支出(月額) |

| 家賃 |

14万円 |

| 水道光熱費 |

3万円 |

| 通信費 |

2万円 |

| 食費 |

8万円 |

| 交際費 |

2万円 |

| 教育費 |

3万円 |

| 雑費 |

3万円 |

| 合計 |

35万円 |

なお、子どもにかける教育費用は地域や家庭の教育方針によって大きく異なります。「学校は全て公立でよい」「幼稚園から私立に通わせたい」など、家庭の方針と家計のバランスを取りながら、無理のないように決定しましょう。

24歳が年収アップを実現するには?

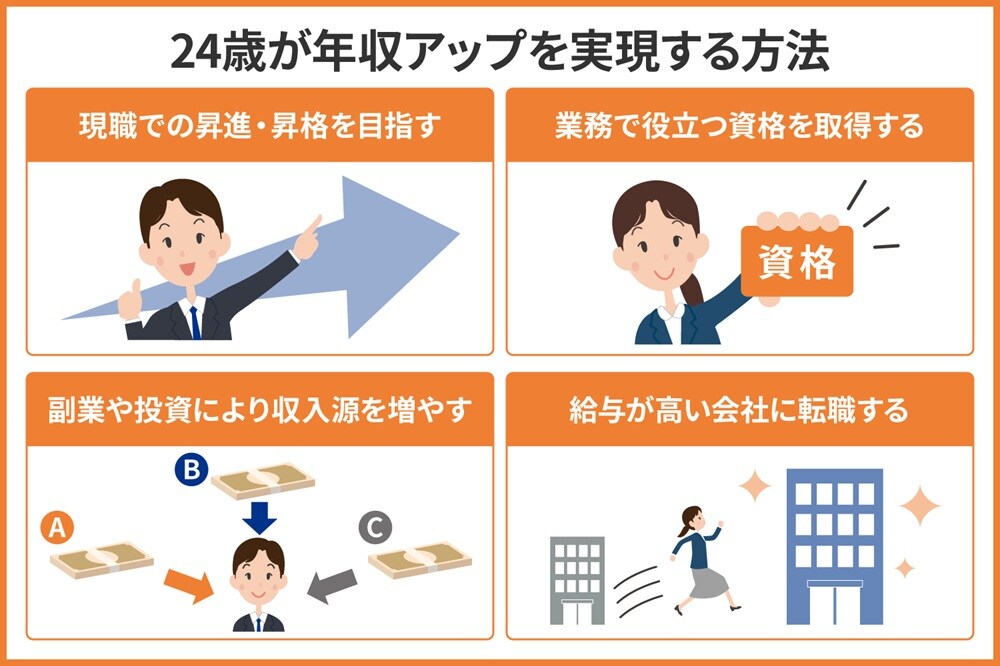

24歳が年収アップを実現する方法には、以下が挙げられます。

1.現職での昇進・昇格を目指す

2.業務で役立つ資格を取得する

3.副業や投資により収入源を増やす

4.給与が高い会社に転職する

それぞれ解説します。

1.現職での昇進・昇格を目指す

年収アップを目指すには現在の職場で昇進や昇格するのが、リスクが少なく手堅い方法です。24歳であれば仕事にも慣れ、社会人経験も順調に身に付いている頃でしょう。

仕事は積極的に引き受け、上司や周囲に意欲をアピールすることが重要です。与えられた業務は責任を持ってスピーディーに処理する、関係者との連携を徹底するなど、基本を忠実に守れば評価を高められるでしょう。評価が上がれば、より難易度の高い仕事を任されます。

昇進を目指すのであれば、事前にどのようなキャリアパスが用意されているのか、また評価の基準がどのようになっているのかをしっかりと把握しておくことが大切です。その上で、自身のキャリアビジョンを明確にし、会社の求めるスキルや能力を身に付けることが昇進への近道です。

ただし、年功序列傾向の強い企業では24歳といった若手の場合、昇進や昇格が難しいケースもあります。

2.業務で役立つ資格を取得する

業務で役立つ資格の取得は、年収を上げるためのおすすめの方法の一つです。

資格手当が支給される業務であれば、特定の資格の保有により毎月数千円から数万円程度、手取りが増える可能性があります。取得した資格を生かして昇進できれば、基本給アップも期待できるでしょう。

さらに、資格取得は専門性を深め、仕事の幅を広げることにもつながります。努力した分だけ自身の市場価値が高まるため、自信を持つきっかけにもなるでしょう。

企業によっては、業務で役立つ資格取得の支援制度や報奨金を設けているところもあります。まずは会社の制度を確認してみて、取得できそうなものはないか探してみましょう。

3.副業や投資により収入源を増やす

昇進や資格取得を待たず、すぐにでも平均年収を上げたいなら副業も選択肢の一つです。

副業を選ぶときは、これまでの経験や仕事で培ったスキルを生かせるものを選ぶと、効率的に取り組むことができます。また仕事終わりにアルバイトをするのが体力的に厳しいなら、自宅でできるWebライターや動画編集などの副業も選択肢に入ります。

ただし、会社によっては副業を全面的に禁止しているケースもあるため、注意が必要です。取り組む前に就業規則で副業が禁止されていないかを確認しましょう。

また即効性は低いものの、投資も手取りを増やす手段の一つとして有効です。長期的に資産形成に取り組めば、ライフイベントや老後などで資金が必要なときに備えられます。コツコツと積み上げることで、経済的なゆとりにつながるでしょう。

さらに、投資であれば副業が禁止されている企業や公務員でも取り組める点がメリットです。NISAやiDeCoなどのように、少額かつ非課税の投資制度を検討するとよいでしょう。

4.給与が高い会社に転職する

現在の会社の事業規模が小さかったり、業界全体の年収水準が低くかったりするなら、転職により年収を上げられる可能性があります。

株式会社学情が2025年1~2月にかけて行ったアンケート調査によると、20代後半~30代の転職理由について「給与・年収をアップさせたい」と回答した割合が60.3%と最も高い結果となりました(※)。

24歳であれば社会人経験が浅くても、将来性や成長意欲を転職のときに評価してもらいやすいです。ポテンシャルが重視されることから、未経験の業界や職種であっても、挑戦もしやすくなります。

理想の転職を叶えたいなら「転職エージェント」の活用がおすすめです。非公開求人の紹介や書類・面接対策、年収交渉のサポートなど、転職活動を包括的に支援してくれます。

Re就活エージェントなら、無料の会員登録により面談予約も可能です。まずは登録からお気軽にご利用ください。

※参考:PRTIMES.「株式会社学情 20代後半~30代の転職理由は、「給与・年収アップ」が最多」.(2025-03-17)

まとめ

24歳の平均年収は300万~324万円程度と推定できるようです。現在の年収よりも上を目指したいのであれば、現在の職場で昇給する、副業する、転職するなどいくつかの方法が考えられます。

24歳であれば自分の市場価値を知り、キャリアプランを考えることも今後の年収アップを考える上で大切です。もし「今の環境では年収アップは難しい…」と感じているなら、転職エージェントに相談してみてもよいでしょう。

Re就活エージェントは、20代のキャリアに詳しいプロがあなたの強みを見つけ、年収アップが可能な職場への転職をサポートします。

また20代後半からキャリアアップ・年収アップを目指す方には「Re就活30」がおすすめです。プロフィールを入力すれば企業から直接スカウトが届くため、仕事で忙しい人にもおすすめです。ぜひお気軽にご利用ください。