「上司や先輩に合わない人がいる」「会社の雰囲気に馴染めなくて出社するのがつらい」など、職場の人間関係に悩んでいる方は少なくありません。

人間関係の悩みは多くの社会人が抱える問題ですが「誰にも相談できない」「理解してもらえないかも」と一人で抱え込もうとすると、かえって状況が悪くなることもあります。

場合によっては心身に不調を来す原因にもなるため、決して一人で抱え込まず、悩みを解消する方法を探してみましょう。

本記事では、職場の人間関係でストレスが生まれる原因や、心が軽くなるおすすめのストレス対処法、人間関係に悩んだときに環境を変える方法などをまとめました。

現在進行形で職場の人間関係にストレスを感じている方は、ぜひ参考にしてください。

【この記事で分かること】

・他の社員と価値観や認識、コミュニケーションのやり方などに食い違いがあるとストレスの原因になる

・自分なりの心身の状態を保つための対処法を取り入れ、小まめにストレスを発散させることが大切

・どうしても悩みが解決されないときはプロの力を借りて転職を検討するのも一つの手

目次

職場の人間関係で悩む人は多くいる

職場の人間関係でストレスが生まれる原因

心が軽くなるストレス対処法

心の健康を守るための習慣作り

人間関係に悩んだら環境を変えるのも手段

まとめ

職場の人間関係で悩む人は多くいる

現代社会において、職場の人間関係によるストレスは深刻な社会問題として認識されています。

厚生労働省が実施した「令和6年 労働安全衛生調査(実態調査)」によると、仕事や職業生活について「強い不安、悩み、ストレスと感じる事柄がある」と回答した人は全体の68.3%で、そのうち26.1%がストレスの理由にセクハラ・パワハラなどのハラスメントを含む対人関係を挙げました(※1)。

同じく厚生労働省が発表した「令和5年 雇用動向調査結果の概要」によると、転職した人が前職を辞めた理由について「職場の人間関係が好ましくなかった」と回答した人は男性で9.1%、女性で13.0%でした(※2)。

「その他の理由」や「その他の個人的理由」を除くと「職場の人間関係が好ましくなかった」という理由が、男性では2位、女性では1位にランクインする結果となっています。

職場の人間関係は「自分が弱いせいではないか」「自分が我慢すればよいのではないか」という理由から、なかなか表に出にくい問題ですが、悩んでいる人は決して少なくないことが分かります。

※1参考:厚生労働省.「令和6年 労働安全衛生調査(実態調査) 結果の概要 個人調査」.”(1) 仕事や職業生活に関するストレスの状況”.(参照2025-09-12)

※2参考:厚生労働省.「令和5年 雇用動向調査結果の概要 転職入職者の状況」.”(2)転職入職者が前職を辞めた理由”.(参照2025-09-12)

職場の人間関係でストレスが生まれる原因

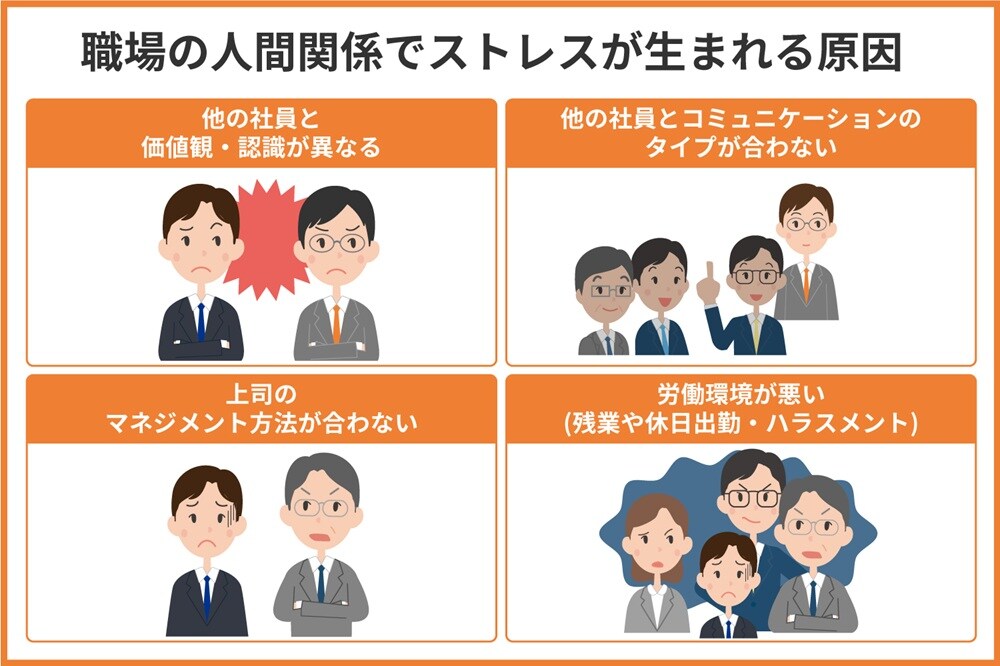

職場の人間関係をストレスに感じる理由は大きく分けて4つあります。

・他の社員と価値観・認識が異なる

・他の社員とコミュニケーションのタイプが合わない

・上司のマネジメント方法が合わない

・労働環境が悪い

それぞれの理由について、詳しく説明していきます。

他の社員と価値観・認識が異なる

仕事に対する考え方は人によって異なりますが、他の社員との間で価値観や認識に大きな差があると、職場で摩擦が生じたり、ストレスを感じたりする原因となります。

例えば「多少つらくても歯を食いしばってやるべき」と考えている人と「無理せずワークライフバランスを大事にしたい」と考えている人では、しばしば衝突が起こりがちです。

また働いた時間を重視する人と、効率の良さを重視する人では評価の軸が異なります。人によっては、自分の努力が報われないことに対して強いプレッシャーを感じる場合もあるようです。

価値観や考え方のすり合わせができればよいものの、全ての人と円滑にコミュニケーションを取るのは難しく、人間関係で悩み続ける要因になります。

他の社員とコミュニケーションのタイプが合わない

コミュニケーションの取り方には個人差があるため、他の社員と意思疎通の仕方が合わないとストレスの要因になることがあります。

例えば「なるべく早くして」「できる限り対応して」などの曖昧な表現は、人によって解釈が異なります。「いつまでに、何を、どこまでやればよいのか」をはっきり提示されないことに対して、大きなストレスを感じる人も多いでしょう。

またコミュニケーションの頻度にも個人差があり、頻繁なやり取りを好む人もいれば、一度指示を出したら後は放任という人もいます。社員間で些細な認識の違いが積み重なれば、誤解や孤立感につながるだけではなく、業務のスムーズな進行を妨げかねません。

さらに報告・連絡・相談(報連相)が少ないと、業務の遅延やミスの発生を招くこともあります。

上司のマネジメント方法が合わない

職場では上司の指示に沿って仕事を進めていきますが、上司の仕事の方針やマネジメント方法と相性が悪いと、上下関係であつれきが生まれやすくなります。

例えば、部下を信頼して仕事を任せる委任型の上司の場合、自由に動ける環境を臨む自立型タイプの部下と相性が良い一方、上司に明確な指示や命令を求める従順型の部下とは反りが合わず、互いにストレスを感じる要因となります。

また上司から部下への脅しや侮辱、無視、過大な要求などのパワハラ行為は、ストレスの原因として挙がることが多いです。人によっては心身に不調を来すケースもあるため、注意が必要です。

労働環境が悪い

労働環境が悪く、職場の雰囲気がギスギスしていると、社員がストレスを感じやすいです。

例えば残業や休日出勤が多く、日常的にゆとりのないスケジュールが設定されている、明らかに業務過多の状態が続いているといった労働環境の場合、組織全体に緊張感や疲労感が生じます。

またハラスメントが横行しているにもかかわらず、会社が適切に対処しない職場は労働環境の健全性も欠如しているため、大きなストレス源となる可能性があります。

特に「仕事だから仕方ない」「大人として割り切るべき」など「我慢して当然」という文化が根付いている職場の場合、社員が自分のストレスや感情を抑え込み、心をすり減らしているかもしれません。

心が軽くなるストレス対処法

職場の人間関係が原因で溜まったストレスを解消し、心を軽くする方法には以下のようなものがあります。

・その場でできる小さなリフレッシュ法を取り入れる

・考え方を切り替える

・職場以外のコミュニティを作る

ここではそれぞれの方法や期待できる効果について解説します。

その場でできる小さなリフレッシュ法を取り入れる

職場でストレスを感じたときに、その場で実践できる小さなリフレッシュ方法をいくつか覚えておきましょう。

例えば首や肩を回したり、腕を伸ばしたりする簡単なストレッチや、1〜2時間に一度、数分程度の休憩を意識的に取り入れる方法があります。

また深呼吸をする、リラックス効果のあるアロマを嗅ぐ、ストレスに効くつぼを押すなどの方法も気軽に試しやすいでしょう。休憩時間であれば、好きな音楽を聞いたり、甘いものを食べたりするのもおすすめです。

仕事中にちょっとした気分転換を挟むことによって、その場でストレスを放出しやすくなります。

考え方を切り替える

自分の考え方を切り替えることで、ストレスを感じにくい状態にするという方法もあります。相手を変えるのは難しいからこそ、自分自身の受け止め方や考え方を工夫しましょう。

例えば「この人とは仕事上だけの付き合いなのだから、気にしない」とドライに考えたり「全員に好かれるのは無理なのだから、相性が悪い人がいるのは当たり前」と割り切ったりすれば、過度なストレスを感じにくくなります。

また他者に期待し過ぎると、応えてもらえなかったときの落胆や失望も大きくなります。他人に高い期待を持ち過ぎないように心掛けることも大切です。

職場以外のコミュニティを作る

職場以外にコミュニティを築いて、自分の居場所を作るのもおすすめです。仕事の時間が大半を占める生活を送っていると、職場の人間関係の悩みは深刻化しやすいです。そのため意識的に職場とは無関係なつながりを持ち、視野を広げましょう。

趣味の集まりや地域の活動に取り組んだり、家族や友人との時間を作ったりすれば、職場でストレスを感じても「自分には他に居場所がある」と考えられるようになり、気持ちを切り替えやすくなります。

心の健康を守るための習慣作り

人間関係のストレスから自分の心の健康を守るために、日常生活で以下の習慣を取り入れてみましょう。

・質の高い睡眠を取る

・適度な運動を取り入れる

・オフの時間を充実させる

それぞれの習慣作りのポイントを説明します。

質の高い睡眠を取る

睡眠はストレスとの関係が深く、質の高い睡眠を取ることが心身の回復力を高めるとされています。6~8時間を目安として、十分な睡眠を確保するよう心掛けましょう。

他にも就寝前にパソコンやスマートフォンを使うのは避ける、寝る前にストレッチを行う、ぬるめのお湯に漬かるなどの工夫も大切です。

就寝前の食事やカフェインの摂取、寝酒の習慣に注意するのはもちろん、寝室の明るさや温度も調節して、なるべく快適な状態で睡眠を取りましょう。

適度な運動を取り入れる

ストレスを発散させ、心身の調子を整えるためには、適度な運動を取り入れることも大切です。

運動にはストレスやネガティブな気持ちを発散させたり、心や体をリラックスさせたりする効果があるといわれています。特にジョギングやランニングといった有酸素運動は、ストレス解消に効果的とされています。

通勤で一駅分長く歩く、なるべく階段を使う、寝る前にヨガやストレッチをするなど、無理のない範囲で日常的に体を動かすのもおすすめです。時間の確保が難しい場合は、1日5分程度のマイクロエクササイズから試してみるとよいでしょう。

オフの時間を充実させる

オンとオフの切り替えを上手に行い、オフの時間を充実させる習慣を付けると、仕事の疲れを癒やしつつ心のエネルギーを補充できます。例えば映画鑑賞や音楽鑑賞、ゲーム、料理など、仕事を忘れて没頭できる趣味を持ちましょう。

文章を書いたり絵を描いたりするクリエイティブな活動の他、家族や友人と質の高い時間を過ごすのも気分転換になります。スキルアップにチャレンジしたいのなら、資格試験の勉強もおすすめです。

やりたいことが分からない場合は、自分が興味を持っていることや、気になっていることをノートに書き出してみるとよいでしょう。

人間関係に悩んだら環境を変えるのも手段

人間関係に悩んでおり、心身に深刻な影響が出ているときは、思い切って環境を変えてみるのも一つの方法です。環境を変える方法は大きく分けて2つあります。

・社内で異動できないかを相談する

・転職を視野に入れる

以下で詳しく見ていきましょう。

社内で異動できないかを相談する

1つ目は、社内で部署を異動できないか、直属の上司や人事部に相談する方法です。

人間関係で悩んでいるとしても、職場を離れる必要があるとは限りません。社内の仕組みを活用することによって、状況が改善する可能性もあります。例えば部署が変われば人間関係をリセットでき、ストレスの要因から離れられるかもしれません。

会社専属の産業医や保健師がいる場合は、そちらに相談するのもおすすめです。これらの専門家は、社員の保健指導や労働者の健康を保持する役割を担っているため、人間関係の悩みを相談でき、適切なアドバイスも提供してもらえます。

特に直属の上司が人間関係の悩みの原因であれば、専門家を頼って社内で異動できないかどうか検討するとよいでしょう。

ただし、異動先でも似たような人間関係に悩まされる可能性はゼロではありません。異動を希望する部署が自分に合った環境かどうか、しっかりとリサーチすることが大切です。

転職を視野に入れる

「異動の希望が叶わなかった」「努力したけれど人間関係の悩みが尽きない」という場合は、転職を検討してみましょう。職場を変えれば人間関係が丸ごとリセットされるため、労働環境の改善を期待できます。

新しい職場での人間関係に不安があるのなら、フルリモート勤務が可能なところを探すなど柔軟な働き方ができる勤め先を探すとよいでしょう。働きやすさを重視して職場を選ぶことで、心身の安定を図りやすくなるかもしれません。

まとめ

職場の人間関係に悩んだら、ストレスの原因を追究した上で、考え方を切り替える、その場でできるリフレッシュ方法を実践するなど、ストレスを軽減する工夫を取り入れるのがおすすめです。

また上司や人事部、専門家などに相談したり、社内異動を申し出たりするのも有効な対処法となるでしょう。

これらの努力を実践してもなかなか人間関係の悩みが解消されないのなら、思い切って転職を検討してみるのも一つの方法です。

Re就活では、20代や第二新卒を歓迎する求人を多数取り扱っています。またRe就活エージェントではプロのキャリアアドバイザーが付き、応募先の職場の詳しい情報提供や、一人ひとりの条件に合った求人探しをサポートしてもらえるため、効率的に活動を進めやすいでしょう。

「人間関係の悩みが絶えない」「職場のストレスでつらい」などのお悩みがある方は、ぜひRe就活をご利用ください。