更新日:2025年1月20日

退職時に貰えるお金にどのようなものがあるかご存知でしょうか。

よく耳にする失業手当以外にも、実はさまざまな給付金があります。しかし、ほとんどが申請しなければ貰えないので、知らないと損をしてしまうことも多いです。

この記事では失業保険の申請方法からそれ以外でもらえるお金について、またよくある質問にもお答えしていきます。

目次

退職でもらえるお金とは?

基本手当(失業手当)とは?

基本手当(失業手当)を受け取る条件

基本手当(失業手当)の受給期間

基本手当(失業手当)の給付額

基本手当(失業手当)の受給手続き

基本手当以外の退職でもらえるお金

「退職のお金」についてよくあるQ&A

退職後に貰えるお金は様々。申請方法や受給要件なども注意しましょう

退職でもらえるお金とは?

退職した際には、雇用保険において「失業等給付」を受け取ることができます。

「失業等給付」には大きく「求職者給付」「就職促進給付」「教育訓練給付」「雇用継続給付」と4つの種類があり、その中でも「求職者給付」の中にあり、「失業手当・保険」として一般的なものが「基本手当」です。

ここでは、基本手当について解説していきます。

基本手当以外の退職でもらえるお金とは?

基本手当(失業手当)とは?

基本手当(失業手当・失業保険)とは、上記した「失業等給付」の中にある「求職者給付」の中の給付金のひとつで、失業中の生活を安定させながら一日も早く再就職をするために支給される給付金です。

給付を受けるには一定の条件がありその条件に付いて紹介します。

基本手当(失業手当)を受け取る条件

✓ 現在失業していること

✓ ハローワークで求職の申し込みを行っていること

✓ 積極的に就職しようとする意思があること

✓ 健康や環境に問題がなく、いつでも就職可能であること

✓ 離職前の2年間に雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上あること※

※倒産・解雇等、やむを得ない理由による離職の場合は「離職前1年間に被保険者期間が通算6ヶ月以上」で良い

出典:ハローワークインターネットサービス「基本手当について」

※詳細は上記HPをご確認ください。

失業していること、またハローワークでの申し込みを行わないと支給されません。

また「病気やけがのため、すぐには就職できないとき」「結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき」といった場合は「積極的に就職する意思がある」「健康や環境に問題なく、いつでも就職可能であること」に当てはまらないので、基本手当を受け取ることができません。

加えて「離職前の2年間に雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上あること」という条件から前職の勤続年数が短すぎる場合も受給はできません。

基本手当(失業手当)の受給期間

|

受給開始日:申込日+α

受給日数:所定給付日数

受給可能期間:原則、離職日の翌日から1年間

|

受給開始日や日数、受給可能期間についてそれぞれ詳細を紹介いたします。

受給開始日:申込日+α

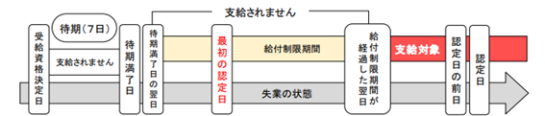

出典:厚生労働省「雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり」

出典:厚生労働省「雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり」

基本手当の受給開始日は、離職票の提出と求職の申し込みを行った日から通算して7日間が待期期間となります。待期期間が満了すると支給開始となります。

ですが、自己都合などによって退職した場合は、待期期間の満了後さらに2か月支給が行われません。それを給付制限と呼び、問題を起こし解雇された場合は3か月給付制限があります。

また実際に雇用保険の基本手当として初めて現金が振り込まれるのは、給付制限がない場合でも申し込みしてから約1か月後となりますのでご注意ください。

受給日数:所定給付日数

所定給付日数とは、基本手当を受け取る日数のことです。

90~360日の間で雇用保険の被保険者期間、年齢、退職理由が自己都合なのか会社都合なのかなどによって判断されます。

自己都合退社の場合

自己都合退社とは、転職、自身の結婚、出産、転居、病気などの体調不良、また家族の介護など労働者本人の事情で退社することをいいます。

自己都合退社の所定給付日数は、年齢に関係なく雇用保険の被保険者期間によって変わります。最大で150日まで給付を受けることができます。

会社都合退社の場合

会社都合退社とは、会社の業績や経営状況など労働者の事情や医師に関係なく退社することをいいます。具体的には会社の倒産、人員整理によるリストラなどが挙げられます。

会社都合退社の場合の給付日数は90~330日で年齢と被保険者期間によって決定します。

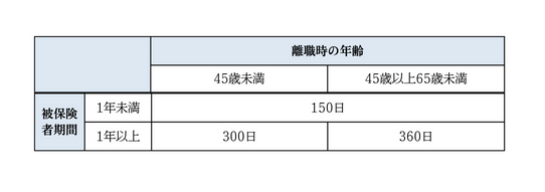

障がい者などで就職が困難な場合

障がい者(就職困難者)の受給期間も会社都合同様、年齢と被保険者期間によって決定され、150~360日の間で給付されます。

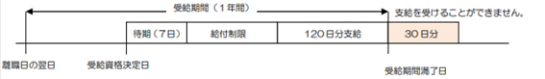

受給可能期間:原則、離職日の翌日から1年間

受給可能期間は、原則、離職日の翌日から1年間ですが、所定給付日数が330日の人は1年間+30日、360日の人は1年+60日受給することができます。

ただし、受給期間中に病気や出産などの理由で、引き続き30日以上働けない場合は延長が最長3年まで可能です。所定給付日数が330、360日の方は4年まで可能となります。

この期間を過ぎてしまうと、所定給付日数が残っていても基本手当の受給は終了となりますので、なるべく早めに申請の手続きをすることが重要です。

出典:厚生労働省「雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり」

出典:厚生労働省「雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり」

基本手当(失業手当)の給付額

基本手当の給付額は、退職前の6ヶ月間に支払われた賃金をもとに算出します。

賃金日額(一日あたりの賃金)から、基本手当日額(一日あたりの基本手当の受給額)を算出し、算出した基本手当日額と、所定給付日数(基本手当をもらえる日数)をかけて求めることで給付額がわかります。

給付額(総額)の計算方法

①賃金日額を求める

|

離職日の直前6ヶ月間に支払われた賃金(賞与は除く) ÷ 180

|

②基本手当日額を求める

給付率に関しては60歳以上~65歳未満のみ45%~80%でそれ以外は50%~80%となります。賃金日額が低いほど給付率は高くなります。

また基本手当日額の給付額には上限があります。

【給付額の上限(令和5年8月1日現在)】

|

30歳未満

|

6,945円

|

|

30歳以上45歳未満

|

7,715円

|

|

45歳以上60歳未満

|

8,490円

|

|

60歳以上65歳未満

|

7,294円

|

年齢によって上限額が異なりますので、例えば離職時の年齢が29歳の場合は、基本手当日額の上限は6,945円となり、上記の②でそれ以上出ていたとしても上限によって制限が働きます。

基本手当(失業手当)の受給手続き

では実際の基本手当の受給手続きはどのように行えばいいのでしょうか。

ここでは準備するもの、初回手続きの流れ、また2回目以降の給付についてもご紹介します。

準備するもの

|

1.離職票-1

2.離職票-2

3.個人番号確認書類(マイナンバーカードや個人番号の記載のある住民票の写しなど)

4.身元確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)

5.写真2枚(正面・上半身、縦3.0cm×横2.4cm)※

本人名義の預金通帳またはキャッシュカード

|

1、2の離職票に関しては勤務していた企業から交付されますので、忘れずに持参してください。もしもらえないなどあれば管轄のハローワークにその旨を伝えましょう。

4の身元確認書類に関しては届け出の時点で有効なもの、または発行・発給された日から6か月以内のものをご用意ください。

5の写真2枚に関してはマイナンバーを提示すれば省略が可能です。

6は必ず本銀名義の預金通帳かキャッシュカードをお持ちください。

初回手続きの流れ

|

1.退職・離職票の受け取り

2.求職申し込み・受給資格の決定

3.雇用保険受給者説明会に参加

4.7日間の「待期」満了

5.失業の認定

6.基本手当の振り込み |

下記で詳細説明します。

1.退職・離職票の受け取り

退職後、会社から渡される、もしくは送付される離職票を受け取ります。

その離職票やその他「準備するもの」で紹介した必要書類を持参し自身の住所を管轄するハローワークに行きます。

2.求職申し込み・受給資格の決定

ハローワークで受付表に記入し、離職票と一緒に提出して、求職の申し込みや面接を行い、基本手当の受給要件を満たしていると確認ができると受給資格が決定します。

3.雇用保険受給者説明会に参加

基本手当の受給資格の決定後案内される、「雇用保険受給者説明会」に参加します。説明会では、雇用保険の受給の流れや就職活動について説明があります。また説明会参加後「雇用保険受給者資格者証」「失業認定申告書」が公布され、初回の失業認定日が指定されます。

認定日はハローワークが指定しますが、原則として4週に1回のペースで認定日があります。

ここで支給される「雇用保険受給者資格者証」基本手当受給の際に必ず必要になりますので、なくさないようにお気を付けください。

4.7日間の「待期」満了

受給期間が決定してから通算7日間は待期期間となります。この間は、基本手当は支給されません。自己都合退社の場合は待期期間満了からさらに2か月給付制限がありますのでご注意ください。

5.失業の認定

ハローワークの職業相談などを利用して求職活動を行い、求職活動実績を作ります。

求職活動実績は認定対象期間内に原則2回以上行うことが必要とされ、ハローワークが開催するセミナーなどに参加しても実績となります。

求職活動後、事前に決定した初回の失業認定日にハローワークへ行き、求職活動実績を確認してもらいます。その際には「雇用保険受給者資格者証」「失業認定申告書」を持参してください。受給資格者本人がハローワークへ行き、失業の認定を受けましょう。

6.基本手当の振り込み

無事、失業の認定を受けたら、認定を受けた日数分の基本手当が支給されます。

振込は、金融機関によって違いはありますが、およそ1週間で振り込まれます。

2回目以降の給付

上記した通り、2回目以降も失業認定は原則4週間に1回行われます。

その度に指定された失業認定日にハローワークに行く必要があります。

毎回、求職活動実績の確認が行われ、基本手当が振り込まれます。

基本手当以外の退職でもらえるお金

では基本手当以外に退職した際にもらえるお金はどのようなものがあるのでしょうか。

| 求職者給付 |

「基本手当」「傷病手当」「技能習得手当」など

失業時の生活の安定・再就職を支援するための給付 |

| 就職促進給付 |

「再就職手当」「就業手当」など

再就職を促進するための給付 |

| 教育訓練給付 |

「一般教育訓練給付金」「専門実践教育訓練給付金」など

スキルアップと再就職を促進するための給付

|

| 雇用継続給付 |

「高年齢雇用継続給付」「育児休業給付」など

働く人の円滑な職業生活を支援するための給付

|

求職者給付

被保険者が離職し、失業状態にある場合に、失業者の生活の安定を図るとともに、求職活動を容易にすることを目的として支給するいわゆる失業補償機能をもった給付で「基本手当」「傷病手当」「技能習得手当」などがあります。

傷病手当

「傷病手当」はハローワークで求職の申し込み後、病気やケガで15日以上働けない場合にもらえるお金です。「基本手当」と「傷病手当」は同時に受け取ることはできません。

技能習得手当

「技能習得手当」とは、失業手当を受給している人がハローワークの指示で公共職業訓練などを受ける場合に支給されるお金です。職業訓練には、パソコンや簿記、機械、電気など様々な講座があります。

このような講座を受けるための「受講料」だけでなく「交通費」「移転費」なども支給されますので、何か講座を受けたいと思うならぜひ利用したい手当です。

「移転費」とはハローワークで紹介してもらった転職先が遠方で引っ越しする必要がある場合にもらえるお金で、申請手続きは転居先のハローワークで移転後1か月以内に済ませる必要がありますので、スケジュールに注意して申請しましょう。

就職促進給付

失業者が再就職するのを援助、促進することを主目的とする給付で「再就職手当」「就業手当」などがあります。

再就職手当

「再就職手当」は失業手当を受給資格決定後に、早期再就職した人が貰えるお金で、支給額は失業手当の70%または60%です。

就業手当

「就業手当」は再就職手当の支給対象とならない職業に就いた人が貰えるお金で、支給額は働いた日×30%×失業手当日額となります。

教育訓練給付金

働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を目的とする給付で「一般教育訓練給付金」「専門実践教育訓練給付金」などがあります。

一般教育訓練給付金

「一般教育訓練給付金」は就職に必要な資格を取得する際にかかった費用の20%が貰える制度で、講座の入学金や受講料など上限10万円です。英会話やパソコンスクール、簿記などさまざまな資格取得のために役立ちます。

専門実践教育訓練給付金

「専門実践教育訓練給付金」は看護師や介護福祉士など、高い技能が必要な資格を取得するためにかかった費用の40~50%が支給される制度です。実際に資格を取った場合は、20%上乗せされて合計70%です。支給上限額は年間40万円、20%の上乗せがある場合は年間56万円となります。

「退職のお金」についてよくあるQ&A

「退職のお金」に関する質問についてお答えします。

Q:すぐ転職する場合にもらえるお金は?

Q:基本手当(失業手当)をもらえないケースは?

Q:失業中にお金は借りられる?

Q:退職後に必要な手続きは?

Q:すぐ転職する場合にもらえるお金は?

A:再就職手当という手当があります。

再掲になりますが、再就職手当とは失業手当を受給資格決定後に、早期再就職した人が貰えるお金で、早く就職が決まれば支給されます。

Q:基本手当(失業手当)をもらえないケースは?

A:基本手当の受給要件として、「積極的に就職しようとする意思があること」「健康や環境に問題がなく、いつでも就職可能であること」などが挙げられますので、妊娠、出産、育児、病気、ケガなどですぐに就職できない場合や、再就職の意思がない場合は支給されません。

また自営業など雇用保険に未加入の場合も支給されません。

Q:失業中にお金は借りられる?

A:失業中でもお金を借りられる方法はあります。

具体的には「求職者支援資金融資」と呼ばれる方法があり、職業訓練受講給付金を受給する方を対象とした貸付制度です。借り入れは1万から可能で最大120万まで融資を受けられます。職業訓練給付金だけでは生活が苦しい場合は、ハローワークに相談してみましょう。

Q: 退職後に必要な手続きは?

A:退職後に必要な手続きは下記です。

|

・基本手当(失業手当)の手続き

・健康保険の手続き

・住民税の手続き

・年金の手続き

・確定申告

|

既に説明した基本手当の手続きのほか、住民税の支払いや、退職後14日以内に健康保険の切り替えや年金の手続きなどがあげられます。年末までに転職しなかった場合は、確定申告の手続きも必要です。

退職後に貰えるお金は様々。申請方法や受給要件などにも注意しましょう。

この記事では、退職後に貰えるお金について、またその申請方法や受給要件などを紹介しました。退職したからと言って安心せずに、ハローワークでの受給申請を忘れずに行って、しっかりとお金を受け取りましょう。

「Re就活」では今回の記事の他、未経験の職種や業種にキャリアチェンジ転職を目指す20代の若手社会人・第二新卒や、新しい生活を目指す既卒・フリーターの方などにとって役立つ記事を多数発信しております。未経験歓迎の求人も多数掲載しておりますのでぜひチェックしてみてくださいね。

Re就活とは?

Re就活は、20代・若手社会人専門の転職サイトです。若手人材を求めている企業の求人を多く取り扱っているため、社会人経験が浅い20代でも応募先を見つけやすいのが特徴です。

Webセミナーや転職イベントだけでなく、転職ノウハウも充実しているため、初めての転職でも安心して利用できます。